导语:从国际视野看,环境政策分为命令控制型和经济激励型两大类。20世纪60年代至80年代末期以前,几乎所有利益相关方都支持采用命令控制手段解决环境污染问题。但自20世纪90年代以来,在世界各国控制污染的努力和探索实践过程中,利用市场机制与规律的经济激励作用去治理污染、保护环境变得越来越重要了。中国政府持续探索与实施不同类型的环境政策,越来越重视主要基于市场的环境政策。两大类环境政策的发展历史和效率对比如何,请看太和智库研究员、北京师范大学中国市场经济研究中心主任林永生博士全面比较研究。

命令控制型环境政策(Command-Control),又称直接规制,其特点是政府环保部门对污染行为进行某种直接控制,包括标准、命令和禁令,有时也将直接规制进一步划分为技术规制和执行规制等。进行技术规制时,排污者基本没有自由选择的余地,排污者之间不能进行排污许可证或排放权交易。技术规制,缺乏对微观主体采用清洁生产技术的经济激励,为排污者几乎强制性指定了污染控制方法和技术,剥夺了排污者随时间降低成本和提高污染控制效率的机会。执行规制,则主要是对产量或排污量强制实行某种约束。环保部门会在有关法律的指导下,建立起保护健康和其它价值的标准,同时考虑成本开支以及直接规制的不利后果[1]。

20世纪60年代至80年代末期以前,从排污企业、环保组织,到工人、立法者,再到政府部门,几乎所有利益相关方都支持采用命令控制手段解决环境污染问题[2]。

首先,排污企业或相关行业协会支持命令控制手段,因为较之于经济激励工具,命令控制手段的能效或环境标准给企业增加的额外成本更低且利于提升企业自身竞争力:命令控制标准的设定不可避免地要参考现存排污企业或行业中的大量投入要素,这些标准还通常要求现存企业采用新的资源或技术设备等。相反,若通过拍卖才能获得排污许可证或者缴纳环境税,对现存排污企业而言,不仅要支付将污染物减排到一定水平时的减排成本,还要通过购买排污许可证或支付环境税的方式支付超标排放污染物的规制成本。这是因为基于市场的经济激励工具关注污染物排放数量,并不在乎谁排放了污染物或者使用什么方式去减排。这些基于市场的环境政策工具明显会弱化排污企业或行业协会的游说角色和功能。

其次,很多环保组织也比较反对经济激励工具:可能基于哲学理念上的原因,环保主义者通常把环境税或可交易的排污许可证理解为“污染通行证”。目前,尽管类似从哲学理念上反对经济激励工具的声音越来越少,但依然存在[3]。很多人认为,污染损害(从人类健康到生态福利)很难精确量化并给予货币赋值,进而也就不可能加总得出所谓的边际损害函数或如庇古税描述的外部成本[4];此外,环保组织担心,政府允许排放的污染量配额或环境税税率一旦确定,很难随着时间进行收紧,而命令控制标准就相对容易。如果“排污许可”被给予类似“产权”一样的地位,那么随后政府任何降低污染物排放水平的尝试都会遇到需求补偿的问题,同样,提高环境税税率也几乎不可能,因为加税总会遇到很大的政治阻力。此外,环境政策工具的选择还涉及到战略层面的问题,比如实施基于税收的环境政策工具会把环保部门的权力(通常主要由环境立法者主导)转移到税收部门。

再次,环保机构也多反对更自由化、基于市场的环境政策工具。他们认为,即便环境税或者可交易的排污许可证能够降低污染物的总体排放水平,但却易于导致污染物排放集中于某个污染本来已经严重的地区,造成“集聚效应”,这个问题理应受到关注。有人从理论上提出,某些特定地区可依据环境状况变化,通过使用“环境许可证”或者收费系统部分解决这个问题[5]。

行业协会或工会通常也积极参与一些环境政策讨论。在高能耗、高污染行业就业的工人,一般反对那些鼓励采用清洁、绿色技术的环境政策工具。他们大多宁愿采用命令控制手段,不欢迎基于市场或经济激励型的环境政策工具。以美国20世纪70年代的大气污染治理为例,美国矿工们主要生活在东部生产高硫煤炭的矿区,他们反对那些鼓励发电厂使用低硫煤(资本密集型,主要是西部地区)的污染控制手段。在1977年关于清洁空气法案的修正讨论会上,在有组织的劳工积极参与下,最终采用命令控制手段,美国环保当局制定了最佳可用控制技术(Best Available Control Technology, BACT),随后又陆续制定了适度可用控制技术(Reasonably Available Control Technology, RACT)、最低可实现排放效率(Lowest Achievable Emission Rates, LAER)等措施来减少固定污染排放,目的就是削弱电厂使用更清洁的西部煤炭的积极性。

从环境规制的供给方来看,立法者通常也比较喜欢采用命令控制手段:绝大部分立法者及其员工大多是法律专业毕业或受到专门的法律培训,自然喜欢采用法律的规制手段。强制性的能效或环境标准易于隐藏污染控制的成本[6],基于市场的环境政策工具会使得这些成本显性化。例如相对于提高燃油效率标准,征收汽油税对于消费者的成本提升显然更为直接。能源或环境标准还能够有助于作为政治象征(symbolic politics),因为严格的标准(通常表示更支持环境保护)一般很少带有免责条款,政府部门往往会采取缩小干预范围的方式在规则和程序环节去保护那些特定的目标受益群体[7]。基于市场的环境政策工具实际上把成本收益分配完全交给市场,对所有污染者一视同仁。

如果政策制定者是规避风险的,他们就会更喜欢那些会带来较为确定性结果的政策工具。然而基于市场的环境政策工具因其内生的灵活性会产生收入分配领域和地方环境质量水平的不确定性。

最后,立法者对那些在实施过程中或因官僚主义而效果不太理想的项目非常谨慎。当然,政府官员不大可能去削弱那些充分考虑了他们自身关于政策工具偏好的法律决策。政府的偏好,至少在过去,并不支持基于市场的政策工具,有以下几方面原因:一是政府官员更熟悉命令控制的方法;二是基于市场的政策工具并不需要他们在过去命令控制模式下所掌握的、相同类型的专门知识和技术;三是基于市场的政策工具意味着大量决策过程将由官方向民间转移,从而大大削弱官方机构的职能和角色。换句话说,政府官员,就像上述环保组织和工会或行业协会中的反对者一样,都有可能反对基于市场的环境政策工具,以防止他们过去所掌握的环境管理知识和技能过时,并且保留他们在政府部门的职位待遇。

经济激励型环境政策主要包括征收环境税费、交易排污权等基本形式[8]。长期以来,经济学家大多倡导使用经济激励工具而非命令控制手段来解决环境污染问题。

科斯定理[9]产生之前的大约40年时间里,对于环境领域主要因负外部性引致的污染问题,经济学界提议的主要解决办法就是征税,监管者通过对每一单位污染物征收在数量上等于边际社会危害或边际社会成本的做法,能够确保排污者把他们排放和形成的损害内部化,从而实现最优污染水平[10]。如此以来,通过征收合适的排放税,任何数量的总排放都可能会是成本有效的,因为这样的税种能充分考虑到每个排污者的利益,从而让税收水平等于各自(逐渐增加)的边际减排成本。因此,最终的结果就是排污者之间的边际减排成本相等并且实现了成本有效性。无论任何时候,一旦排污者之间的减排成本有差异(实际上就是如此),传统的命令控制手段,比如统一的绩效标准或技术标准,将不再会是成本有效的,但统一的庇古税仍然有效。继科斯之后,把解决污染问题作为一种重新界定初始模糊产权问题成为可能。如果清洁的空气和水能够作为一种财产形式,所有者的相应产权能够在市场上交易,那么私人部门就能够以成本有效的方式配置和使用这种财产。克罗克[11]和戴尔斯[12]分别提出了一种可交易的排污许可证体系,这也提供了另外一种市场化的解决途径:监管者只需要设定允许的总排放量(the Cap),依据相应的排放限额分配权利,并且允许个体排放源交易排污许可,直到达成最优配置(成本有效)。

因此,理论上讲,设计很好的环境税或者可交易的排污许可证体系可实现将某一特定环保水平的总成本降到最低,并且还能够为经济主体接受,进而为推广、扩散那些更为廉价、更好的污染控制技术提供动态激励[13]。

自20世纪90年代以来,在世界各国控制污染的努力和探索实践过程中,利用市场机制与规律的经济激励作用去治理污染、保护环境变得越来越重要了。美国环境保护署自1977年以来允许企业交易污染物排放权或许可证。

解决污染控制问题需要某种程度的放权,有效的污染物排放取决于企业的成本和收益特征,这是以往环境规制部门通常容易忽略的。放权也就意味着采用经济激励工具,一旦放权,这都会变成企业的策略性选择行为。通常而言,尤其是理论意义上,较之命令控制手段,经济激励工具在动态效率方面的优越性显而易见且多是确定的[14]。采用经济激励工具,排污者会拥有更多的行动选择,此外,这些经济激励工具或为政府带来收入,如征收环境税/费、拍卖排污许可证等;或为生产者和服务提供者带来收入,如补贴、资源开发权、税/费减免等;或为收入中性的,如押金返还制度、追溯许可证等。环境税和排污费是典型的经济激励工具,它们能够确保企业以较低成本进行污染控制与治理,还能为企业提供持续降低污染控制成本的动力,这是因为企业需要为其污染物排放支付排污费或环境税,若能有办法做到节能减排,并且这种办法的执行采用成本低于其本应缴纳的排污费或环境税,那么企业将会持续获得经济利益。

当然,经济激励型环境政策也有缺点,比如难以衡量每一单位污染物所造成的损害,进而就难以确定合适的排污费水平或环境税率。当损失难以估计时,削减污染的成本有时仅作为一种替代方案。排污许可证交易有助于消除隐含在财产权缺失或环境公共产品情况下的外部性。在激励效应上,排污权交易不同于环境税或排污费,那些制造污染并能以低于许可证价格的成本削减污染的企业将会采取有效的污染控制措施,而另一些污染企业如果发现削减污染的费用开支太大,那么它们将购买排污许可证。因此,在市场机制的引导下,污染削减将能在以最低成本完成的企业中进行,从而确保以成本有效的方式实现既定污染削减目标。同样,那些购买排污许可证的企业也存在持续的激励来减少污染控制成本,只要它们能做到这一点[15]。当然,某些条件下,基于市场的经济激励工具实际上可能会减少企业采用新技术的积极性[16]。

究竟哪类环境政策更有效率?回答这个问题,并不容易。这受到市场结构、信息不对称、企业守约程度、环境监管松紧、规制成本以及企业减排成本等因素的影响。可以将经济学中的双寡头产量竞争模型作为基准模型进行拓展应用于环境经济分析[17]。把环境税、环境规制、排污权交易这三类主要环境政策对企业生产决策的影响纳入基准模型,旨在对比研究不完全竞争行业中环境政策工具的有效性问题。结果表明:主要基于市场的环境经济政策比行政色彩浓厚的环境规制更有效率。提高环境税率或排污权交易价格均能显著削减行业污染物排放量,如果环境税率恰好等于排污权交易价格,则环境税与排污权交易这两类环境政策的效力相等。

在图1中,MS(e)和MD(e)分别为边际减排节约成本曲线和边际损害成本曲线,横坐标为污染物排放量,纵坐标为排污费。假设环境规制机构能够使用排污许可或者排污费这两种政策进行环境规制,该机构了解MD函数但是不知道企业的污染控制成本或减排成本,而仅能判断企业污染控制成本的大致范围,下限为MSL(e),上限为MSH(e)。进一步假设市场上只有一家企业,当然该企业知道自身的MS函数。

此时,如果环境规制机构采取命令控制型环境政策(排污许可),许可企业只能排放e*数量的污染物,则此时阴影面积(C+D)为可能的社会福利损失总和。如果环境规制机构采取经济激励型环境政策(排污费),每排放一单位污染物征收P*元的排污费,则此时阴影面积(A+B)为可能的社会福利损失总和。

因此,可以发现:如果在污染控制成本确定的条件下,环境规制机构知道企业的MS函数就是图1中的平均MS曲线,则两类环境政策的效率相等。但如果是在污染控制成本不确定的条件下,无论是采取哪类环境政策,都会带来社会福利损失。

以20世纪90年代为界,此前较受欢迎的是命令控制手段,随后基于市场的环境政策工具渐趋流行。美国联邦政府于1960年代才开始规制主要的空气污染物排放源,当时采用的传统方法,就是根据满足大气质量标准倒推,对那些大型的静态污染源设置最大污染物排放量或者技术标准。后来,经济学家又鼓吹,在满足一系列条件情况下,污染许可证市场会更有效率。过去几十年里,基于市场机制的总量限额与交易方法来规制工业点源污染,已经成为美国环境规制的中心议题[18]。1980年代后期有个显著的转变,政府当局更倾向于运用市场的力量去解决社会问题。布什政府力排民主党阻挠成功建议并实施SO2排污权交易项目,“环境保护中的财政责任”和“利用市场力量保护环境”的理念与典型、温和的共和党相吻合。里根政府热烈拥护市场化理念,但在环境领域说得多、做得少,并未颁布一些实际的基于市场的环境政策。更广泛意义上支持采用市场化方式解决社会问题的做法和理念可以追溯到卡特政府时期。比如卡特在位期间,美国放松了航空、通讯、货运、公路、银行等领域的政府管制。但实际上,自20世纪90年代开始,“基于市场的环境政策”才开始被政客们接受并渐趋流行。

有意思的是,为何过去支持命令控制手段的各方都开始逐渐接受并转而支持基于市场的经济激励工具了呢?经济学家们乐于相信,人们对基于市场的环境政策工具的加深理解在增强其政治决策过程中的接受度方面扮演了重要角色。还有一个重要的因素就是持续增加的环境污染治理成本,使得政府开始关注环境政策工具的成本有效性。截至1990年,美国的污染治理成本平均每年高达1250亿美元,是1972年污染治理成本的三倍[19]。此外,直到1990年实行SO2排放权交易之前,酸雨实际上一直是个未受管制的问题,缺乏制度先例。因此,决策者可能最需要基于市场的环境政策工具。与此同时,当没有任何现行的环境政策工具应对某个问题时,为基于市场的环境政策工具提供支持的立法者的政治机会成本最小。这就意味着,应该为解决新问题而引入的基于市场的环境政策工具感到乐观。

中国政府持续探索与实施不同类型的环境政策,越来越重视主要基于市场的环境政策。2014年修订实施的《中国人民共和国环境保护法》在其第20、21、22条中既强调了运用“统一规划”“统一标准”等方面的命令控制手段防治污染,又突出了采取“财政、税收、价格、政府采购”等领域的经济激励工具保护环境。党的十九大报告指出,要“使市场在资源配置中起决定性作用”,并在“加快生态文明体制改革,建设美丽中国”部分提出要“构建市场导向的绿色技术创新体系”“构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系”“建立市场化、多元化生态补偿机制”。习近平总书记出席2018年全国生态环境保护大会并在讲话中明确强调,“要充分运用市场化手段,完善资源环境价格机制,采取多种方式支持政府和社会资本合作项目”。中共中央、国务院于2018年6月印发的《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》将“健全生态环境保护经济政策体系”作为改革完善生态环境治理体系的“五大体系”之一,对环保投入、环境价格、生态保护补偿、环境税收、环境责任保险、第三方治理等环境经济政策改革提出了明确要求,为进一步加快环境经济政策建设提供了崭新动力,也为下一步环境经济政策改革与创新指明了方向。此外,《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《渤海综合治理攻坚战行动计划》等七大标志性战役作战方案也将环境经济政策作为重要的保障措施,对环境经济政策建设提出了明确要求。

下面以绿色财政、绿色金融、生态补偿、环境权益交易四个方面介绍近年来我国的环境政策与实践[20]。

我国环保投资总量稳中有升,但占GDP比重有所下滑。2017年,我国环境污染治理投资总额9539亿元,较2016年增加了3.5%,比2005年增加了299.5%;环保投资占国内生产总值(GDP)的比例为1.15%,比2016年下降了7.3%。

顺利开征环境保护税。《中华人民共和国环境保护税法》于2018年1月1日正式实施,为了保障排污费改税平稳过渡,财政部、国家发展改革委、环境保护部及国家海洋局于2018年1月7日发布了《关于停征排污费等行政事业性收费有关事项的通知》,于2018年1月1日起在全国范围内统一停征排污费和海洋工程污水排污费。2018年前三季度数据显示,全国共有76.4万户次纳税人顺利完成税款申报,累计申报税额218.4亿元,其中减免税额达68.6亿元。从应税污染物类型看,对大气污染物征税135亿元,占比89.8%,其中二氧化硫、氮氧化物、一般性粉尘合计占大气污染物应纳税额的85.7%;对水污染物征税10.6亿元,占比7.2%;对固体废物和噪声征税4.7亿元,占比3.0%。重点污染企业贡献了大部分税收。

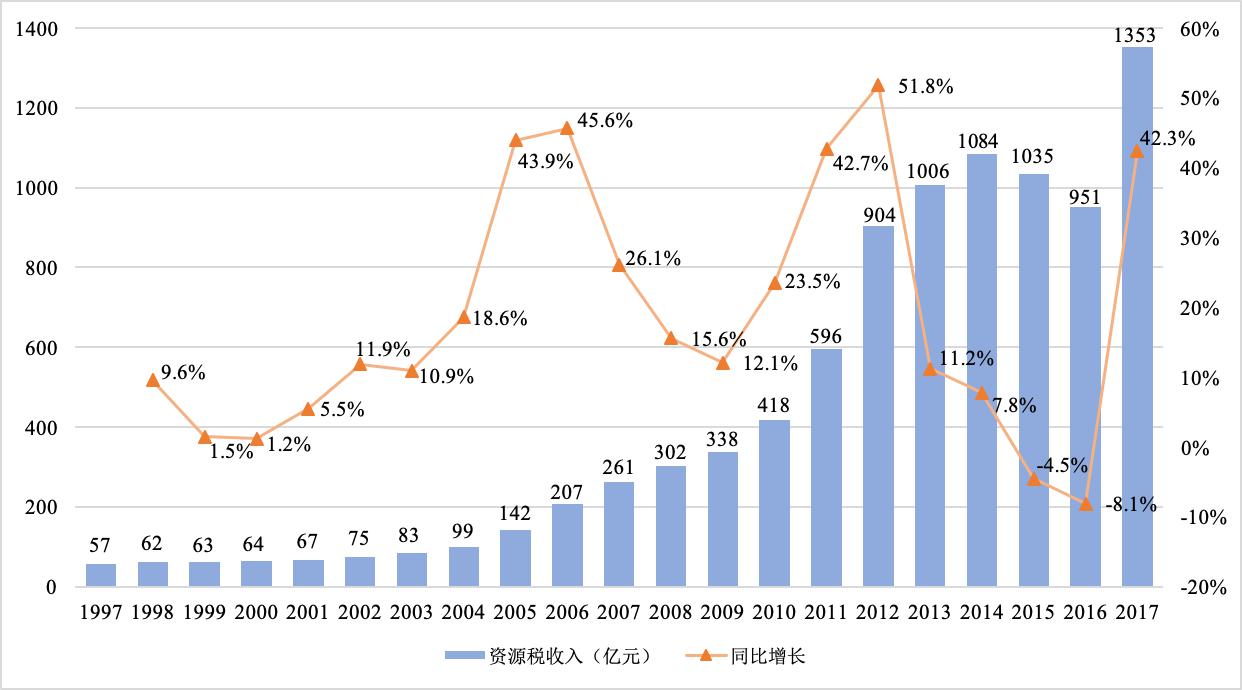

稳步推进资源税改革。我国于1984年开征资源税,仅对煤炭、石油、天然气、铁矿石四种资源征收资源税,并以资源产品销售额为依据采用“超率累进、从价计征”的征收方式。1994年国务院颁布了资源税暂行条例,实施从量计征,并将征收范围扩大为原油、天然气、煤炭、其他非金属矿原矿、黑色金属矿原矿、有色金属矿原矿、盐等7种,并分别规定了适用的定额税率。2010年,财政部、国家税务总局发布《新疆原油天然气资源税改革若干问题的规定》,率先在新疆试点实施从价计征改革,税率为5%。2011年,调整了原油、天然气的税率,确定从价定率和从量定额的状态。2014年10月,煤炭资源税也纳入从价计征范围,税率为2-10%不等。随后,《财政部 国家税务总局关于调整原油天然气资源税有关政策的通知》规定将原油、天然气的使用税率由5%上升至6%,将矿产资源补偿费费率降为零。2015年4月将稀土、钨、钼等资源也改为从价计征。自2016年7月起,资源税全面实施改革,对绝大部分应税产品实行从价计征方式,建立了税收与资源价格挂钩的自动调节机制。1994-2017年,全国累计征收资源税9325亿元,总体呈增长趋势,年均增长15.9%。其中2015年、2016年的资源税收入均出现下降趋势,自资源税全面实施改革后,2017年资源税收共1353亿元,较上年增长42.3%,占地方税收收入的1.9%,较2016年的1%资源税收比重明显增大。

绿色信贷市场保持良好增长势头。总体上来看,中国绿色信贷规模呈现持续扩大的趋势。2013年6月末,中国绿色信贷规模为48526.84亿元,而到2017年6月末,绿色信贷规模达到82956.63亿元,增加了70.95%。中国绿色信贷涵盖了众多领域,总体上包含节能环保服务信贷和战略新兴产业信贷。节能环保服务信贷中,主要包括绿色农业开发项目、绿色林业开发项目、工业节能节水环保项目、自然保护与生态修复项目、资源循环利用项目、垃圾处理及污染防治项目、可再生能源及清洁能源项目、农村及城市水项目、建筑节能及绿色建筑项目、绿色交通运输项目、节能环保项目和境外项目。这些项目中,绿色交通运输项目和可再生能源及清洁能源项目所占的比重较大。

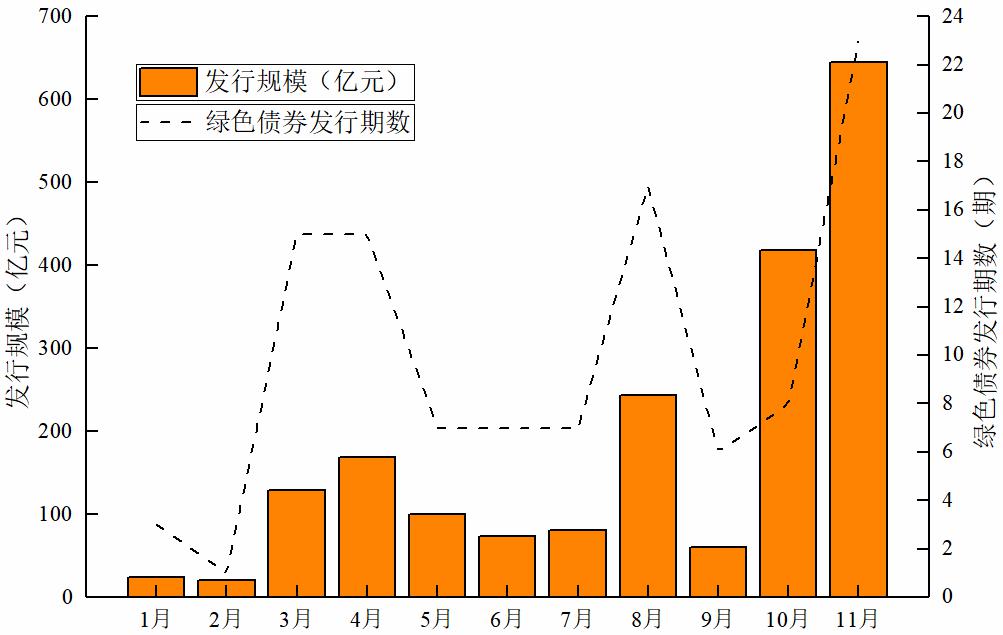

绿色债券市场长期深入推进。2018年1-11月,中国债券市场的发行期数总计109期,其中,3月、4月、8月和11月的发行期数较多,分别为15期、15期、17期和23期,而1月和2月的发行期数较少,仅分别为3期和1期。从发行规模来看,2018年1-11月累计发行规模为1963.09亿元,其中,发行规模最大的主要为10月和11月,分别发行418.28亿元和644.56亿元,分别占1-11月发行总额的21.31%和32.83%,而1月、2月和6月的发行规模较小,仅分别为24.45亿元(约占1-11月发行总额的1.25%)、20亿元(1.02%)和73.8亿元(3.76%)。

绿色保险持续平稳发展。2018年5月,生态环境部审议并原则通过《环境污染强制责任保险管理办法(草案)》,对环境污染强制责任保险的定义、适应范围、监管机构做出了明确界定,并进一步明确了强制投保范围、保险责任范围、承保投保方式、风险评估与排查、赔偿责任、罚款责任等。地方层面,2018年1月,中国保监会江西监管局与江西省政府金融办、中国人民银行南昌中心支行、赣江新区管委会联合印发《赣江新区绿色保险创新试验区建设方案》,内容包括完善绿色保险组织体系,建设绿色保险产业园,建立绿色保险产品创新实验室和产品项目库等。2月,厦门市出台《关于促进厦门市保险行业发展绿色金融的意见》,明确了保费补贴、风险补偿、创新奖励等方面的财政扶持政策。9月,深圳市福田区政府、深圳市保监局、平安产险深圳分公司、深圳经济特区金融学会绿色金融专业委员会共同启动绿色保险的创新险种——绿色卫士装修污染责任险,成为国内首个承保室内空气环境污染的产品。

国家积极推动完善生态补偿机制。2018年1月,中共中央、国务院发布《关于实施乡村振兴战略的意见》,提出建立市场化多元化生态补偿机制;落实农业功能区制度,加大重点生态功能区转移支付力度,完善生态保护成效与资金分配挂钩的激励约束机制;鼓励地方在重点生态区位推行商品林赎买制度;健全地区间、流域上下游之间横向生态保护补偿机制,探索建立生态产品购买、森林碳汇等市场化补偿制度;建立长江流域重点水域禁捕补偿制度;推行生态建设和保护以工代赈做法,提供更多生态公益岗位。2018年12月,国家发展改革委、财政部等部门联合印发《建立市场化、多元化生态保护补偿机制行动计划》的通知,积极推进市场化、多元化生态保护补偿机制建设,提出建立市场化、多元化生态保护补偿机制要健全资源开发补偿、污染物减排补偿、水资源节约补偿、碳排放权抵消补偿制度,合理界定和配置生态环境权利,健全交易平台,引导生态受益者对生态保护者的补偿。

多地出台政策探索建立多元化生态保护补偿机制。为贯彻落实《国务院办公厅关于健全生态保护补偿机制的意见》(国办发〔2016〕31号),2018年,北京市、湖北省等多个省区市地方政府先后出台《关于健全生态保护补偿机制的实施意见》,提出做好重点领域和禁止开发区域、重点生态功能区域、生态保护红线等重要区域生态保护补偿全覆盖,补偿水平与全市经济社会发展状况相适应,发挥转移支付机制的政策效应,提升生态保护补偿效益,探索建立多元化生态保护补偿机制,形成符合实际、公平合理、制度完善、运作规范的生态保护补偿制度体系,促进形成绿色生产方式和生活方式。

重点生态功能区转移支付范围与规模逐年增加。自2008年中央财政设立国家重点生态功能区转移支付以来,国家不断加大对重点生态功能区的保护力度。2018年中央财政下达重点生态功能区转移支付721亿元,比上年增加94亿元,增幅达15%。与此同时,我国不断扩大国家重点生态功能区范围,在纳入国家重点生态功能区后,各地将获得相关财政、投资等政策支持,但必须严格执行产业准入负面清单制度。按照相关规定,纳入国家重点生态功能区的地区要强化生态保护和修复,合理调控工业化城镇化开发内容和边界,保持并提高生态产品供给能力。

国家排污权有偿使用和交易试点工作基本完成。财政部、原环境保护部、国家发展改革委先后批复江苏、浙江、天津、湖北、湖南、山西、内蒙古、重庆、河北、陕西、河南11个省(区、市)及青岛市开展试点,按照《国务院办公厅关于进一步推进排污权有偿使用和交易试点工作的指导意见》(国办发〔2014〕38号)(以下简称《指导意见》)的要求,到2018年,各试点省(区、市)由浅到深、由点到面,稳步推进排污权有偿使用和交易工作,总体上取得了初步成效。各地出台了地方规范性文件,在制度建设、平台搭建、技术攻关、政策创新等方面开展了大量实践,配套建设了机构和平台,开展了初始排污确权,基本明确了排污权初始价格,部分开展了有偿使用,试点推进过程中还涌现了刷卡排污、排污权抵押贷款等一些创新做法。

排污权有偿使用和交易制度建设不断深化。除上述12个国家批复的试点省(区、市)外,另有16个省(区、市)自行开展了排污权有偿使用和交易试点,其中大多数试点地区选取火电、钢铁、水泥、造纸、印染等重点行业作为交易行业,浙江、重庆等部分地区扩展到全行业范围;在污染因子的范围上,近一半的试点地区选取纳入“十二五”国家约束性总量指标的四项主要污染物(即二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮)作为交易的污染因子,另有部分地区结合当地实际的污染特征进行了扩展,如山西和甘肃兰州增加了烟粉尘,湖南将重金属纳入交易试点范围,广东顺德因其臭氧污染突出而将挥发性有机污染物(VOCs)纳入交易试点范围。截至2018年8月,一级市场征收排污权有偿使用费累计117.7亿元,二级市场累计交易金额72.3亿元。

建立全国碳排放权交易市场是用市场机制控制温室气体排放的重大制度创新。2010年,我国正式提出实行碳排放权交易制度。2011年11月,首批确认7个试点省市。2013年6月,国内首个碳排放权交易平台在深圳启动。2017年12月,正式印发《全国碳排放权交易市场建设方案(发电行业)》,标志着全国统一碳排放权交易市场成立。总体看,碳排放权交易试点工作情况较好,目前为止,成交量达到2.7亿吨二氧化碳,成交金额超过了60亿人民币。2018年,在开展碳排放权交易试点的地区,试点范围内碳排放总量和强度实现了双降,碳排放权交易市场确实发挥了控制温室气体排放、促进地方低碳发展的作用。

过去5年,我国碳排放权交易量累计接近8亿吨。湖北碳排放权交易中心交易量达到3.3亿吨,占比高达42.14%;其次是上海环境能源交易所,交易量为1.9亿吨,占比24.51%;福建福州海峡股权交易中心、天津碳排放交易所以及重庆公共资源交易中心截止目前的交易量还相对较小,合计占比不足5%(图7)。

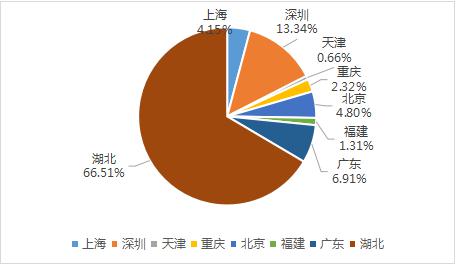

我国碳排放权交易额累计超过110亿元。湖北碳排放权交易中心交易额占比高达66.51%,占据主要贡献;其次是深圳碳排放权交易所,交易额占比13.34%;福建福州海峡股权交易中心、天津碳排放交易所以及重庆公共资源交易中心截止目前的交易额占比相对较小,分别为1.31%、0.66%和2.32%(图8)。

新时代中国特色社会主义建设高度重视生态文明和绿色发展。党的十九大报告提出,要“像对待生命一样对待生态环境,……实行最严格的生态环境保护制度,形成绿色发展方式和生活方式”。生态环境保护制度的建立和完善是个系统工程,涉及环境立法、环境教育、宗教文化、环境统计、环境监督、环境政策等等。其中,充分利用市场机制,实施科学、合理、有效的环保政策,至关重要。即将进入21世纪第3个十年,相关部门会陆续启动“十四五规划”的编制工作,在这个过程中,我们希望见到更少“一刀切”的环保政策,希望扭转“环保靠政府、经济靠市场”的惯性思维,期待出现更多环境产品与服务的交易市场,期待绿色化与市场化的有机结合。

注释: