导语:北大红楼是北京乃至中国极具纪念意义的历史建筑,集老北京大学旧址、新文化运动的中心、“五四运动”[1]策源地、最早在中国传播共产主义和科学、民主思想的地方于一楼。北大红楼建成于1918年,迄今已逾百年。毫无疑义,北大红楼已成为地区、国家、人类历史文化记忆中的标志性建筑之一。地区、国家、人类历史文化记忆必定是由每个人的历史文化记忆汇集而成。值此“五四运动”一百周年之际,太和智库首席文化学者顾伯平先生特撰文分享在北大红楼工作、学习十年时间的体会与心得。

清朝末年,曾经热闹过一阵子的戊戌变法因慈禧太后发动政变而惨遭失败,百日维新基本没有留下什么东西,硕果仅存的就是北大的前身——京师大学堂。1916年,时任北大校长胡仁源借款20万大洋,在汉花园(现沙滩)修建预科学生寄宿舍,1918年9月建成后改作北大校部、图书馆和文科用房,被称为第一院,因楼房的主体建筑用红砖砌成,故称北大红楼,也被人们简称为红楼。

1918年9月,北大文科教务处及文科事务室搬入红楼,随后校部各机构,包括校长、各科学长、庶务主任、校医陆续迁往红楼办公。北大文科开始在红楼上课,同时,北大图书馆也迁往红楼。

红楼,建筑外形呈工字型,地面四层半加半地下室,似乎说不上有什么特别之处,却似乎又有说不尽的特别之处。例如,红楼全楼通体呈鲜艳的血红色,仿佛是谭嗣同[2]等敢为天下先的“戊戌六君子”[3]在菜市口流下的鲜血浸染所成。红楼的红色基因被公认为与生俱来。

红楼,自落成之日始,中国反帝反封建的爱国运动从这里出发,中国的新文化、新思想从这里萌发,中国革命的火种在这里孕育,渐渐变为熊熊烈火,形成燎原之势。从红楼里绽放出的光芒,至今仍然照耀着中华大地,而红楼犹如烈火金刚,历经并见证了中国翻天覆地的风雨沧桑和历史巨变。百年峥嵘岁月,红楼依然屹立。

《大学》开篇明义:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”[4]大学精神之所以可贵,正是在于“自由之思想,独立之精神。”[5]北大红楼是中国现代大学精神的重要发祥地之一。自蔡元培[6]出任北大校长以后,提出了“兼容并包”的思想,广泛搜罗各类学术人才,蔡元培打破了北大的旧习惯,改变了传统的观念束缚,对北大教师队伍进行充实和整顿。在教师聘任上不拘一格用人才,他招聘北大教授的唯一标准就是“学问水平”,对于具有真才实学、教学热心、有研究学问的兴趣和能力的学者,不论国籍、资历、年龄、思想倾向,都加以聘任,另一方面还辞掉了一些不称职的中外教师。胡适[7]和李大钊[8]27岁时就被聘为北大教授,24岁的梁漱溟[9]更是从一位北大落榜考生直接当了北大教授。

当时,著名学者黄侃[10]和胡适同在北大任教。黄侃是古文大家,竭力反对胡适的白话文运动。有一次,黄侃对胡适说:“你口口声声要推广白话文,却未必出于真心。”胡适不解其意,黄侃答道:“如果你身体力行的话,名字就不应叫胡适,应该叫‘往哪里去’才对。”胡适听后一时语塞。还有一次,黄侃在北大讲课中,竭力赞美文言文的高明,举例说:“如胡适的太太死了,他的家人电报必云:‘你的太太死了,赶快回来啊!’长达11字。而用文言则仅需‘妻丧速归’4字即可。”[11]

黄侃与胡适文言与白话孰优孰劣之争,谁对谁错,暂且不论,在北大红楼课堂上不同学说相互之间的斗法中,我们可以感悟蔡元培办学主旨“兼容并包”所产生的自由、平等、开放的氛围,中国现代的大学精神便是在北大红楼新旧思想、新旧文化的交锋之中孕育而生。同时,蔡元培开创了“教授治校”的管理方式,“教授治校”的民主管理思想,使得各种流派的学术和思想得以在红楼里自由碰撞,擦出智慧的火花,开创了又一个“百家争鸣”的思想自由时代。这种自由思想,造就了中国现代的大学精神,当我们回首中国现代大学发展道路时,北大是一座不可逾越的丰碑,而红楼就是承载这座丰碑的不朽基石。

红楼从建成之日起,就承载着近代中国民主、科学的历史,孕育着新文化运动。1915年9月,陈独秀[12]在上海创办《青年杂志》,后改名为《新青年》,这本杂志是新文化运动的主要阵地。蔡元培邀请陈独秀担任北大教授,《新青年》阵地也随之迁至北大红楼。《新青年》立足北大,左右着思想界的风云变幻,为新文化运动提供了大本营。1918年12月22日,陈独秀、李大钊在北京创办《每周评论》周刊,编辑部也设在北大红楼文科学长办公室。

新文化运动倡导者,胡适、陈独秀等人提倡新道德、反对旧道德,提倡新文学、反对旧文学,坚定不移地高举民主、科学两面旗帜,为中国的新文化诞生奠定了基石。新文化运动最显著的特点,就是弃文言用白话。在当时的中国文坛上,主张使用白话来写作,把流行几千年的文言写作传统丢到了一边,并形成了一个新文化运动群体。红楼不仅孕育了新文化运动,也是“五四运动”的策源地和大本营。“五四运动”的学生领袖,正是从这里出发,带领青年学生开辟了新的时代。

1918年夏,北大青年学生傅斯年[13]、罗家伦[14]、杨振声[15]等深受《新青年》影响,在蔡元培、陈独秀、胡适、李大钊等人的帮助下,青年学生在红楼一楼组织“新潮社”,成为《新青年》的友军。参加的进步学生有傅斯年、罗家伦、杨振声、顾颉刚[16]、康白情[17]、孙伏园[18]、俞平伯[19]等,这些人日后都成为了赫赫有名的人物,在文学史和学术史上都有很高的建树,这是后话。1919年1月,新文化刊物《新潮》正式编辑出版。

1919年1月至6月,第一次世界大战战胜国在法国巴黎召开会议,即巴黎和会,中国作为战胜国派代表参加了会议。5月2日,中国外交失败的消息从巴黎和会传来,群情激愤,北大学生与各高校学生代表在北大法科礼堂集会,决定把原定于5月7日国耻日举行的示威大游行提前到4日,并且当场在北大学生中推出20名委员负责召集。罗家伦等新潮社负责人带领新潮社成员在红楼紧张地准备第二天游行,红楼里新潮社活动室无疑是“五四运动”期间学生运动的“指挥部”。5月4日上午,北大学生在红楼后面的操场集合排队,从后门出了红楼所在的院子,浩浩荡荡地沿北池子大街向天安门行进。当天下午,学生们高呼“还我青岛”“外争国权,内惩国贼”等口号,冲破反动军警的阻挠,从四面八方汇聚到天安门前,举行抗议集会,震惊中外的“五四运动”在北京爆发了。

在红楼,留下了早期中国共产党人探寻救亡图存真理的不朽足迹。共产党最初的创始人“南陈北李”(陈独秀、李大钊)都在沙滩红楼教书育人、笔耕不辍,探求救国救世的真理,马克思主义正是在红楼得以传播,中国的共产主义思想正是在红楼得以孕育,中国共产党的先驱正是在红楼得以结集。

在北大红楼,李大钊多次与邓中夏[20]、高君宇[21]等酝酿讨论,建议首先组织一个马克思主义的研究团体,后来成立了北京大学马克思学说研究会。这是中国最早研究马克思主义的团体。1920年10月,李大钊与张申府[22]、张国焘[23]在沙滩红楼北大图书馆成立了北京共产党小组,后更名为中国共产党北京支部,李大钊任书记。继上海、北京共产党早期组织成立后,在陈独秀、李大钊等人的影响和帮助下,武汉、长沙、广州等地的先进分子也相继建立了中国共产党早期组织。正是这些中国共产党早期组织的创立和发展,才孕育出1921年7月中共一大在上海召开的伟大历史时刻。

兼容并蓄的校风,让北大红楼里大师辈出,北大教授既有学富五车的旧式学究,又有学贯中西的新式学者。陈独秀、胡适、钱玄同[24]、刘半农[25]、辜鸿铭[26]、周作人[27]、鲁迅[28]、李大钊,在各自的领域都取得了辉煌的成就。

“五四运动”后,中国工人阶级以独立的政治力量登上历史舞台,马克思主义开始在中国广泛传播,一批具有初步共产主义思想的知识分子也逐渐成长起来。李大钊是中国赞扬十月革命和传播马克思主义的第一人,从1918年秋天起,李大钊就以北大红楼图书馆为阵地,组织和领导北大进步学生,开展学习和宣传马克思主义的活动。从1920年起,李大钊陆续被聘为北京大学政治学系教授、史学系教授,系统深入而且联系中国实际地讲授马克思主义学说。

1918年,青年毛泽东第一次到北京,并在北大红楼里的图书馆工作了一段时间,在这里他结识了李大钊等人,这对毛泽东此后的思想转变产生了重大影响。毛泽东于1918年10月进入北大图书馆,并工作到1919年3月。毛泽东当时在图书馆的职务是第二阅览室助理员。

毛泽东的具体工作是登记每天新到的报刊和阅览人的姓名,同时管理着天津《大公报》、长沙《大公报》、上海《民国日报》、北京《民国公报》等15种报纸。毛泽东所做的是极其普通的“杂事”,但北大图书馆给他提供了良好的学习条件,李大钊主持下的图书馆,不仅是进步思想交流的重要场所,而且也是研究、传播马克思主义的中心。不少进步学生常来请李大钊介绍、推荐宣传新思想的书籍,和他讨论、研究各种新思潮,其中就包括马克思主义。在北大红楼,毛泽东阅读了各种书刊,接受了新文化运动中的新思潮、新学说,开始学习马克思主义。在红楼工作时的毛泽东,也曾遭到当时一些名人名家的慢待式不屑甚至不解(这点在他与斯诺的谈话中谈到过),但无论如何,在红楼的工作和生活是青年毛泽东成长中一个至关重要的阶段,走出红楼的毛泽东,势必“……到中流击水,浪遏飞舟”[29],开启了中国红色革命道路的新时代,开创了中国历史的新纪元。

北大红楼在中国近现代史中有着不可替代的重大意义。红楼在我个人的人生历程中亦是一个不可跨越的重要阶段。1979年4月,我到国家文物局外事处报到上班。那时候因1976年唐山大地震给红楼造成了一些损伤,为了进行维修加固,国家文物局办公地点临时迁到故宫博物院慈宁宫内。1979年底至1980年初红楼维修工作结束,国家文物局迁回红楼办公,我从这时候开始进入红楼,一直到1989年7月离开,在红楼工作、学习近十年。

在红楼工作、学习的十年里,我完成了从一名退役士兵、工人(当时称为以工代干)向干部及国家机关公务员的转变,也完成了从一名普通学习者向一个初级文博学者和文化人的转型。在这座国家机关办公楼兼守望思想的灯塔里,我在认真做好本职工作之余,更加勤奋地读书、学习、修养、做人,坚持不懈地感悟人生、叩问旧学、研探新知,积累了许多为人、处事、履职、读书、治学的宝贵知识。在这人生最精华的十年岁月里,我个人的文化之旅从这里出发、文化自觉从这里萌发、文化涵养从这里积蓄、文化自省从这里开始、文化自信从这里确立。

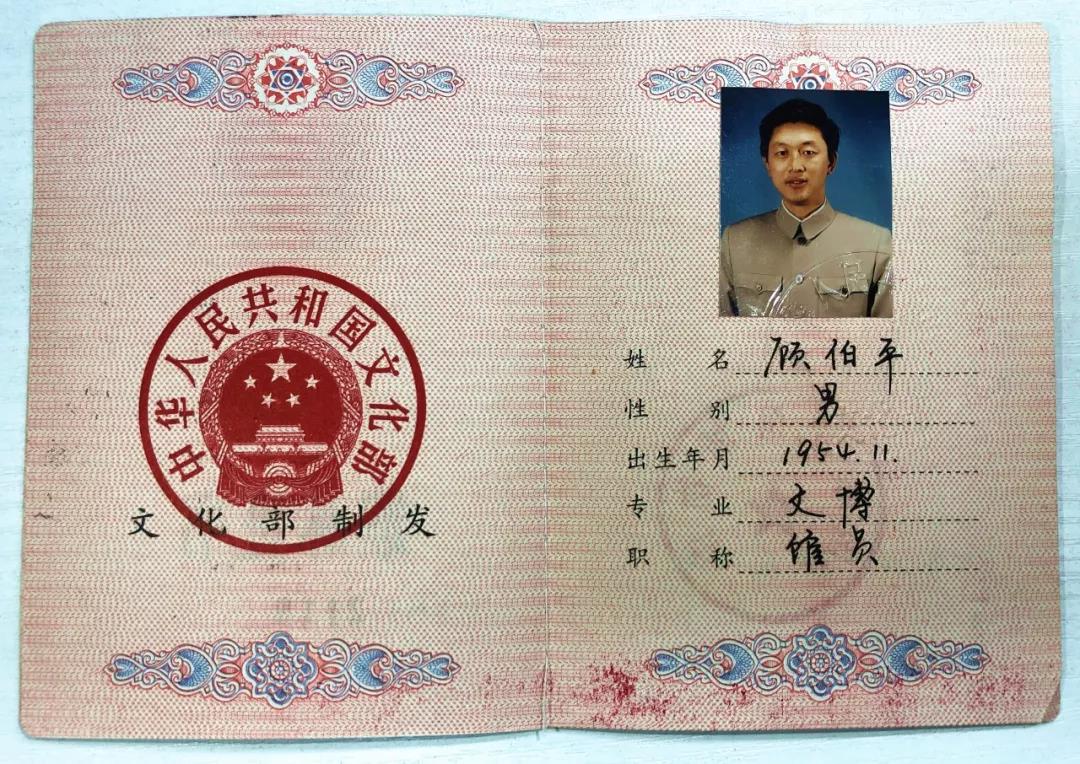

国家文物局外事处的办公室所在的房间据说正是毛泽东当年做北大图书馆第二阅览室助理员时所使用过的房间,对刚刚走上新的工作岗位的青年人来说有一种莫大的神秘感,也孕育着某种启示。它可以让人静下心来,一切从头开始,认真学习、努力工作、刻苦读书,许多落雨和落雪的夜晚我都是在红楼办公室拉几把椅子拼接成“单人床”和衣而卧。在这期间,我业余参加在北京市第五中学开设的夜晚补习班学习,补完了高中的课程,为之后的继续学习打下比较扎实的基础,并初步掌握了科学学习的方法。然后通过努力考入上海复旦大学历史系文博干部专修科(首届,在文博系统俗称“黄埔一期”)念书。在读期间,在老师悉心教育和精心指导下超出20多个“学分”完成学业毕业,还编写并发表了个人最初的学术研究成果,被国家文化部评聘为中等专业技术职称,获提拔到了副处级领导岗位。

“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。”[30]在日常工作、学习和生活中,我深切感受到来自红楼神奇而独特的红色精神的感召和陶冶。始终严格要求自己,保持坚强的党性、健康的心理、高尚的情操,追求科学的工作、学习和生活方式,特别注意保持良好的心理和精神状态并逐步养成习惯。

我于16岁参军入伍,在部队工作、学习、生活了八年多。虽然常有训练、工作、学习中的身体劳累、疲惫,但是生活都由部队统一保障,不用自己操心。退伍到机关工作之后,才深切体会到日常生活过日子的艰辛与不易。刚进入国家文物局时,单位分配的宿舍是一间八平方米的偏厦房,所谓的偏厦是这个房子是搭在另一个院子的围墙上的一个坯,房间小、进深浅,门是朝西开,冬不挡严寒,夏不避酷暑。为取暖烧饭生一个蜂窝煤炉子,只是这个炉子专门与我过不去,经常倒风,一倒风,就怕煤气中毒,所以不敢弄得很严实。南方人本来不会侍候、也从未侍候过这种炉子,火就经常灭。尤其是到了严寒的冬天,许多时候晚上都不能回家,回家太冷了,煤火都灭了,睡觉时盖多少被子加棉大衣都不顶事,所以每到冬天,以及前头说到的落雨、落雪的日子,我都是在办公室拿几个椅子拼起来,看完书就拿几本书当枕头,脑袋枕在书上休息几个小时。第二天在机关同事上班之前赶紧起来,到办公楼的公共厕所快速洗漱,继而投入到新一天的工作、学习中。当然,天气比较好的时候,下班之后还是在那间八平米的“偏厦”里度过,所有的生活用品与活动空间都在这个小房间里,狭小如同画地为牢。全院的公共厕所设在后院阴暗的角落里,极其简陋。回想起来,当时居住和生活条件的窘迫和艰苦程度非常人可以想象。

为学先为人,做事先做人。做人、做事、做学问之间,做人是第一位的,这是我在红楼十年里不断腾升的感悟。我始终要求自己保持质朴、厚道、热诚、平实的态度对待他人、对待工作,时时刻刻如临深渊、如履薄冰,谨言慎行,待人以诚,不阿谀奉承、不背后议论、不计较得失,绝无哗众取宠之意,必有实事求是之心。我虽然是一介凡夫俗子,也有七情六欲,但是自从步入社会之后,我深切地体会到健康对于人的重要,不仅坚持锻炼身体,更是特别注重修身养性,保持心理健康。孟子对于为人处世有过一番经典论述:“立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”[31]这就是古代人恪守的人格底线,“穷则独善其身,达则兼善天下”[32],不管是顺利前行,还是身处困境,都应该坚守这些底线。红楼十年,十年夜读,养成习惯,“四书五经”[33]《贞观政要》《资治通鉴》《海国图志》《圣经》《心经》[34]等中国文化暨中国文化史、世界文化暨世界文化史书籍,兼而广泛阅读古今中外的名人名著及艺文杂书,以先圣、先贤、先哲为楷模和榜样,不断锻造和锤炼自己的心志。

年满十八岁加入中国共产党以来,我一直坚守共产主义信念,践行入党誓词和党的宗旨。到国家文物局外事处工作之后,身份变为国家公务员,我更是牢记全心全意为人民服务的使命,尤其是我在红楼工作、学习的十年,这里到处都是李大钊、毛泽东等革命前辈、伟人、学者的神圣足迹和他们为了革命事业奋不顾身的光辉事迹,深深感染着我、激励着我。在工作、学习和生活中,我时常会回想并思考以往在老一辈无产阶级革命家、老将军身边工作、学习的情形,观照当时革命先贤先哲在红楼革命工作的情景,自然而然激励自己必须勤奋学习、以勤补拙、求真务实、勇于任事、敢于担当、清廉俭朴,尽心尽力从点点滴滴的具体事务中忠实履行一名国家公务员的职责和义务,努力做一个高尚的人,一个纯粹的人,一个脱离低级趣味的人,一个对国家和人民有益的人。

我在军队服役期间有机会在首长身边做警卫服务工作,能时时直接聆听首长朴实易懂、经典易行的谆谆教诲,耳提面命,刻骨铭心,影响深远。在那得天独厚的特殊环境里可以阅读和观看到许多古今中外经典名著、名篇以及电影作品,精彩章节,美好片段,印象深刻。但毕竟没有受过学校正规系统的教育,也没有专门的时间进行科学系统阅读和学习,更谈不上有什么学术的思考。退伍到国家文物局工作以后,首要就是切实加强系统学习,以补短板。我开始从打牢基础知识做起,在坚持自学的同时,到北京市第五中学补习高中课程,考入上海复旦大学历史系文博干部专修班,接受正规系统的大学教育,获得了国民教育大专学历。复旦大学作为国内著名高校,名师辈出,教学方法独具特色,学术风气守正创新,特别有幸的是,直接聆听了周谷城[35]、朱维铮[36]、吴浩坤[37]等众多著名教授的教学授课和众多大师名师的精彩讲座,感受到了他们高尚的人格魅力和严谨的治学之风,得到了他们做人和做学问上的悉心指导和引领,开启了问学心志,开阔了文化视野,培养了学术方法,慢慢地开始了自己的学术研究活动。

“板凳甘坐十年冷,文章不说一句空”[38]这句话着实让我明白做学问必须沉得下心,甘于清贫、甘于寂寞,不要凑热闹,不能汲汲于功名,不能急功近利走捷径。这种严谨认真的学术精神自然也深刻而深远地影响着我。我作为一名国家文物事业职能管理部门的工作人员,同时作为一个文物研究爱好者,忠实践行这样的精神,踏踏实实甘坐冷板凳,勤勤恳恳从头开始做,这也使得我在国家文物局期间的工作和学习研究起底就比较扎实而又有开创性。这种甘于坐冷板凳的精神,对于文物博物馆专业研究来说极为重要,因为文物博物馆专业研究并不是对于国计民生有近期重要影响力的学科,不像吹糠见米的国防科研或是经济、民生领域的重大课题,而且有些研究必须是经年累月苦熬深钻还不一定能发现端倪,更不要奢望立即出成果、马上见效果。

当时,国家文物局外事处共四个人,处长是老行政十三级的高知、高干老处长,民国早期曾留学日本早稻田大学。处长学养扎实、阅历丰富、不苟言笑、严肃认真,在我面前就如同泰山、泰斗;副处长解放以前就在华北联大学习、工作,是十五级的资深老干部,工作经验丰富,文字功底深厚,手把手地教我如何写公文、怎样写论文;再有一位大姐,出身名门、大家闺秀、聪明圆融、精明强干,在工作、学习以及个人素养方面给予我许多指点和示范。那时,一间不大的办公室就我们四人,我每天必须谨慎勤勉面对如师如兄般的“三座大山”。日日披星戴月,不避风雨寒暑,早八点上班我七点半必到,到单位把扫地、打水、擦桌子、整理内务工作干完,恭候“三座大山”到来。由于本人愚钝,底子薄,基础差,那时工作中经常出错,念过白字、写过错字、说过错话、做过错事,因此就会受到领导的批评和同事们的善意劝导,以及个别人的冷嘲热讽甚至排挤打压。尤其是念白字、写错字,早期因为还没有经过系统学习训练,许多涉及文物的古文字张嘴就念错,被人们当面指责、背后嘲笑。然而,这些不仅没有摧垮我,反而更激励我发奋学习,我暗自想,谁生下来就是专家学者大师,还不是因为有机会长期坚持学习逐步积累提高的吗?只要肯用功并注意及时纠错,这次念错了,下次坚决改正,就不会再错了,这样慢慢积累,长此必将渐渐进步起来。后来从复旦大学毕业之后,许多问题自然而然就解决了。

周恩来早年所写的“……面壁十年图破壁,难酬蹈海亦英雄”[39]的诗句时常响彻耳畔,萦绕脑海,激励行动,我常用这诗句的精神激励自己。我深知“滴水穿石,非一日之功”,于是我总是笨鸟先飞、以勤补拙,比别人付出更多的努力,花费更多的时间和精力,这样才有可能一步步地赶上。我记得当时在国家文物局外事处背诵的第一份业务学习材料是“故宫博物院解说词”,当时我将解说词背熟,无数次拿着书面解说词到各大殿、后宫、各展厅对照“说明牌”实地背诵练讲,争取机会带客人和朋友进行讲解实践。时间久了,我对故宫里的建筑文物大体做到耳熟能详,以至于很多内容和词句现在仍然触景可讲。十年面壁,转为系统苦读的主要还是哲学、宗教、文学、艺术等方面的书籍。“艰难困苦、玉汝于成”[40],在比较紧张、艰苦、苛刻的工作、学习和生活环境中磨练、锤炼、历练过来,使得我的意志更加坚韧,心态更加平和,思绪更加稳定,在此后人生的道路上从容应对各种挫折和磨砺的底气也就充足了许多。

蔡元培主持北大期间,开先河引荐名师,广邀进步人士为北大教授,同时不拘一格选拔与培养人才。他认为,“大学者,‘囊括大典,网罗众家’之学府也”[41]。一时新思潮勃兴,学术思想为之大变,使当时中国苦闷而没有出路的先进知识分子得到了新生命,获得了新阵地,因而就有冲破桎梏而创造新文学、新文化的勇气,反帝反封建的轰轰烈烈的“五四运动”自此爆发。

中华人民共和国建立之后至1980年代,国家文物局的局长一职由郑振铎[42]、王冶秋[43]两位享誉中外的文化大家先后担任。红楼作为国家文物局办公所在地,自然一如既往地“谈笑有鸿儒,往来无白丁”[44]。我所工作的国家文物局外事处,具有极为难得的学习文物、博物馆学方面知识的机会,其中可遇而不可求的机会是参与接待外国领导人和重要友人、专家学者,参与组织各类文物保护国际学术研讨会,参与筹备各种规模类别的文物出国(境)展览活动。每当此时,我方必然是对等地调派顶级、重量级专家学者出面接待讲解、研讨交流、随展宣讲。这样的过程中往往物可看人所未见,论可听人所未闻,举凡历代各项各类文物的历史背景、流转档案、鉴赏要义和鉴定真伪的秘诀以及各种故事、轶事、趣闻,无不大快朵颐。启功[45]、谢稚柳[46]、徐邦达[47]、刘久庵[48]、杨仁恺[49]、傅熹年[50]、冯先铭[51]、耿宝昌[52]、杨伯达[53]、沈之瑜[54]、马承源[55]、汪庆正[56]等大先生的博学渊识、独到见地、诙谐幽默、音容笑貌犹在眼前。近水楼台先得月,正由于有国家文物局外事处工作这样得天独厚的“不二”便利,得以时常受教于顶级专家学者,同时能直接观览到故宫博物院、国家博物馆、国家图书馆以及全国各地著名博物馆珍藏的最珍贵的文物、典藏实物。我在红楼十年间文、史、哲方面积累的见识和眼界为我后来开展历史文化、文化力、中西文化比较研究打下了十分难得而坚实的基础。

勤学而静思,静思而敏求。在谢辰生[57]等先生的指导下,我和德永华等同志合作,编纂了《新中国文物法规选编》[58],并承担主编的任务。新中国成立初期,国家文物保护事业进入起步阶段。自20世纪50年代起,国家先后颁布一系列文物保护政令条例,文物保护工作走上法制化、规范化轨道,但1966年起,文化大革命开始,各地兴起“破四旧”的狂潮,对部分文物、古迹肆意打砸损坏,文物保护人员遭受大规模迫害,各地的文物博物馆工作遭受不同程度的冲击。文物保护制度和法规在此期间有的执行不到位,有的散乱不可再见。文革结束之后,迎来了改革开放,国家立即着手文物的保护和修复工作,文物立法和法制建设受到了党和国家的高度重视。随着工作的进展和事业的发展,国家制定出台了许多文物法规制度,此时出版系统性的文物法规制度汇编显得非常急迫。我们编纂完成后,1987年由文物出版社以“国家文物局编”名义公开出版发行,这本《新中国文物法规选编》成为了新中国文物法规第一部公开出版的集成之作,填补了这方面的空白。同时,我对新中国成立以来的文物立法工作进行了系统的梳理和研究,写出了《新中国文物立法的回顾与展望》,对改革开放新时期、新形势下文物立法和文物保护工作进行了战略性思考,提出了一些中肯、适用的建议,这篇文章发表在《中国博物馆》杂志上。此外,还用一个寒暑的时间蹲档案库仔细查阅原始档案并结合实际工作写出了论文《谈谈中国文物出国展览》,发表在《文物工作》杂志上。在这篇文章里,我阐述了文物在新中国外交和对外文化交流工作中的作用和重要意义,深刻分析了文物出国展览工作中存在的问题,并提出了建设性的意见和建议。这是一篇带有学术价值和对实际工作提供借鉴指导的文章,填补了文物出国展览研究总结的空白,在之后的较长时间里对中国文物出国展览、对外文化交流发挥了很好的作用。

在进行文物博物馆专业综合类课题研究的同时,我也参与了一些人文历史类大型图书的编写工作,例如《中国大百科全书》有关分卷、《中华文化名人录》部分辞条稿件的编写,《中国全纪录》《中国名著大辞典》《中国当代名人录》《中国精神》《马克思主义哲学导读》《中华正气》等工具类图书的统筹和部分辞条撰写,在撰写这些人文历史类书籍的过程中,我切切实实、老老实实地做田野调查,系统地读书,查找文献资料,开动脑筋,仔细研究,然后再写辞条文字。我也因工作需要,自1982年随中国政府文化代表团访问澳大利亚开始,陆续有机会到一些国家和地区的博物馆、图书馆和大学参观学习交流。读书行路,思考实践,我以参加编纂大型历史文化书籍和随团出访交流学习为途径,进一步打牢了学术文化研究的基础。

“学而不思则罔,思而不学则殆”[59],红楼十年,阅读红楼,我最深记忆和体会是:搞文化做学问应当头脑冷静、思维清醒、视角独特、勤学苦问,方能实事求是、守正创新、见解独到、有所建树。以我自己为例,首先应当清醒地明白“闻道有先后,术业有专攻”的道理,自己作为国家文物局机关干部,不得不放弃选择自己喜爱的文物博物馆学当中某类专门学问为研究方向,实事求是、切实可行地根据自己所学、所拥有的条件和所掌握的学术资源,选择历史学、文化学以及哲学方面综合类(通论)选题,穷学深究,这才有了自己不揣谫陋呈现给社会和广大读者的纯属一管之见的若干文字。

饮水思源,源于学习,学在红楼,十年面壁。许多东西,必须靠岁月感悟与积淀,红楼本是楼,是楼就必须攀登,犹如人生。回顾自己走过的人生历程,在红楼工作、学习的十年经历确实令我受益匪浅。红楼十年,学养双修,我逐渐养成了刻苦学习、善于学习、坚持学习和不懈攀登的习惯。钢铁就是这样炼成的。学习,只有学习,坚持学习,才是人生进步的唯一途径。

北大红楼,我心中永恒的青春记忆与光明憧憬⋯⋯

注释: